公益诉讼是检察机关“最年轻”的业务,发展至今也就8年时间。邱萍是第一批摸着石头过河的人。8年里,邱萍创下了许多常州“首例”。她办理了常州市首例刑事附带民事公益诉讼案件,首例土地资源、林地资源公益诉讼案件,首例涉家暴公益诉讼案件,首例劳务代偿公益诉讼案件,首例“行政处罚+公益诉讼”案件,以及全市“唯一”涉黑公益诉讼案件。众多“首例”,源于邱萍和常州经开区检察院孜孜不倦的探索和创新,也源于公益诉讼检察这项新事业不断焕发出的勃勃生机。

以新破题

2014年,党的十八届四中全会提出“探索建立检察机关提起公益诉讼制度”。随后,经全国人大常委会授权,最高检在部分地区开展试点工作,江苏省是试点省份之一。公益诉讼,从零起步:线索发现难、案件推进难、诉讼启动难,没有法律依据做支撑,没有案例可参考,没有庭审可借鉴。

2017年春天,邱萍办理了全市首例刑事附带民事公益诉讼案件。郭某某等人擅自开办酸洗黑作坊,将产生的含铜重金属废水直排进灌溉农田和鱼塘,导致大量养殖鱼死亡、农作物无法食用,对周边环境造成恶劣影响。

邱萍认为,郭某某等人涉嫌污染环境罪事实清楚证据确凿,提起刑事诉讼没有问题。但是,更为紧迫和关键的问题是,污染的环境如何修复?造成的损失如何追偿?刑事诉讼解决不了,公益诉讼可以解决。她的想法得到了院领导的支持。然而怎么操作?当时公益诉讼尚在探索阶段,刑事附带民事公益诉讼还未有明确的法律规定。邱萍了解到,别的省份正在探索,“我们也可以试一试。”

一方面,邱萍反复翻法条、找规定、请教专业人士,一次次赶到现场,从周边环境到工艺流程再到使用原料,甚至嫌疑人在墙上留下的字迹都没有放过。另一方面,邱萍一遍又一遍喊来公安、环保等部门的工作人员召开联席会议,对侦查方向、证据查证、环境损害评估等问题,一遍遍研讨落实,一个个攻坚过关。

终于,案件到了起诉阶段。起草文书时,为了确保表述准确,邱萍对比了多项法律规定、指导意见,查阅了全国公布的所有案例才慎重落笔。一年后,“两高”出台司法解释,刑事附带民事公益诉讼相关程序性问题被予以明确。

时至今日,刑事附带民事公益诉讼仍是检察公益诉讼的重要类型,而这种类型的公益诉讼以刑事案件为前提。邱萍介绍,破坏生态环境、在食品药品安全领域侵犯众多消费者合法权益的行政处罚案件,行政机关往往面临行政处罚容易、督促修复赔偿难的困境。能否单独提起民事公益诉讼呢?

2021年夏天,大运河五牧断面河水受到污染。经调查,是岸边建筑工地的生活污水被排入了河里。案发后,涉案建筑工地被行政处罚12万。但是,损失已经造成,如何恢复水质是个问题。行政机关将案件通报给了经开区检察院,邱萍拿出自己的意见,可以做民事公益诉讼。就这样,全省第一例从行政处罚中发现的民事公益诉讼案件启动了。案件的办理得到了江苏省检察院的认可。邱萍介绍,这项机制打通了行政处罚到检察公益诉讼的案件移送渠道。

以细解题

邱萍的包里,一直装着两样东西:工作证和驾驶本。这是她做检察公益诉讼工作以来养成的习惯——随时发现线索,随时出发。本是“宅女”的她,如今成日里田间地头跑,街头巷尾“蹿”。也正是这种工作风格,让她发现了一个又一个线索,办理了一桩又一桩的案子。

去年5月,她从网上看到举报,某个小区旁有大量生活垃圾、建筑垃圾,五六年得不到有效解决。她带着助理赶赴现场,一下车,恶臭扑面而来。他们沿着气味来到与小区一墙之隔的废弃工厂,有个车间里垃圾已经堆得像座小山一样。邱萍一边实地看,一边在脑子里盘算着调查提纲:无法正常倾倒垃圾的原因要查,监管部门的责任要查,涉及垃圾处理的法律依据也要查。

该小区以及旁边的废弃厂区地处三个街道、乡镇的交界处,由于历史原因厂区无人看管,没有纳入长效管理,街道、乡镇都有不能管的原因和苦衷。检察机关把“法律禁止私设垃圾弃置场”作为突破口,向相关行政机关发出检察建议,要求对垃圾进行清理并查处责任主体,同时向最近的管辖街道发出检察建议,建议将厂区一并纳入长效管理,从而从根本上解决社会治理问题。最终,2310立方的垃圾被运走,脏乱的小区焕然一新。

邱萍参与办理的全市首例民事欺诈公益诉讼案件,法院判决为1000多名消费者追回赔偿金7000余万元,这起案件分别被最高检、江苏省检察院、江苏高院评为典型案例。

2017年,在常州的一些老小区,出现了一种叫做“金能量大盐湖水”的保健品。每瓶价值1000多元,成本不到10元,实际上就是一瓶加了盐的水,不具备任何治疗功效。相反长期或高浓度服用,还会导致人体电解质紊乱,产生腹泻等胃肠道疾病,甚至对心脏产生不良影响。

有害健康却吹嘘能治百病,导致多人特别是老年人抢购,严重损害社会公共利益。邱萍认为该案既要追究刑事责任,也要维护众多消费者的合法权益,果断对该案以公益诉讼立案调查。该案涉及受害人多、涉案金额大,销售门店遍及常州及周边多个城市,除了零售还有全国各地的批发销售,金额又是一单一价,光是核对订单票据,邱萍的办案团队就花了足足一个多星期的功夫。经过一番努力,他们最终将惩罚性赔偿依据做扎实,并依法提请常州市检察院提起消费欺诈民事公益诉讼。2020年12月10日,法院判令被告人谢某等人赔偿消费者损失7000余万元,并在国家级媒体上向社会公众赔礼道歉。

以稳答题

几年下来,邱萍明显感觉到,检察公益诉讼这项新职能发展迅速,办案数量逐年上升,案件范围不断拓展,在守护人民美好生活方面发挥了巨大作用。有成就感的同时,邱萍也在反复提醒自己,越是快,越要稳。“时刻提醒自己,要用证据和事实说话。”

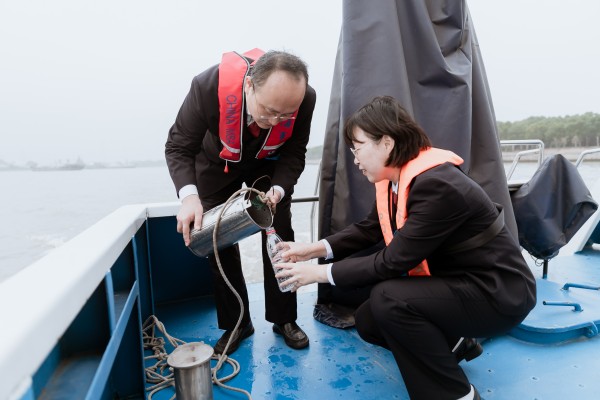

前年夏天,一起由“两高一部”督办的环境污染公益诉讼案件落到了邱萍身上。一家老牌化工厂,涉嫌向运河倾倒工业废水。检察机关介入时,该厂已经停产。单从材料看,该厂废水处理的手续、设备齐全,抽检后也没有发现多大问题。环评报告显示,重金属超标不多,但COD超标,氨氮超标严重。邱萍觉得不对劲,她向环保机构求证后得到答复:“COD和氨氮超标也会构成环境污染。”邱萍解释,办理刑事案件,重金属超标是入罪的重要条件,但是办理公益诉讼案件,只要发生了污染,就可以提起公益诉讼。“有了这个事实,我们启动公益诉讼的基础就夯实了。”邱萍又专门去请教高校专家。专家提出:“如果废水处理设施完备,这两个数字是不可能超标的。”“污水处理设施有问题。”邱萍以此为切入口,一步步调查。原来,所谓的废水处理设备从未起效过,“因为调试不成功,后来索性就不管了。”

事实清楚,证据扎实。这个企业的负责人主动认罪认罚,在起诉前就把85万余元环境损害费用赔偿到位。2021年6月,这起案件被评为江苏省环境资源十大典型案例。

诉讼不是目的,守护公益才是。

2020年,邱萍办理了一起护林员非法毁林案件。被告人老陈是镇上的护林员,却擅自砍伐林木,修建墓穴、墓基对外销售。经评估,对涉案林地进行补植复绿工程建设,需苗木费、工程建设费及其他费用共计15.1万元。老陈家庭生活拮据,并无支付赔偿费的能力。一味要求他承担高额赔偿金,最后会导致资金难以到位,被破坏的生态环境还是无法真正得到修复。

老陈认罪认罚态度较好,愿意采取其他方式履行生态修复义务,且从事护林员工作,具备植树造林的技术特长。邱萍借鉴相关案例,向法院提出替代担责方式,探索劳务代偿。她多次咨询当地林业部门专家,经多方商议确定,根据应付赔偿金总额,核算出被告人劳务代偿时间为3年,需参加环保公益劳动1350小时。刑满释放后,老陈每周固定到劳务公司打卡参加公益劳动。

她是一个敢做事也能成事的人

张利国

常州市检察院第六检察部副主任

敢做事能成事,是大伙儿对邱萍的共同评价。从事检察公益诉讼工作以来,无论是办理重大案件,还是搭建工作机制,她都大胆创新、勇于尝试,创造性地开展工作,解决了一批棘手问题。正是在践行“勇争一流”的常州精神过程中,她创造了很多全市检察公益诉讼工作的“首例”“第一”“唯一”。例如,起诉全市首例刑事附带民事公益诉讼,办理全市首例劳务代偿公益诉讼案件,第一个探索从行政处罚中发现公益诉讼线索,等等。

令我印象最为深刻的,是她办理的彭某涉黑刑事附带民事公益诉讼案。彭某作为黑恶势力首要分子,非法建墙圈占农田40余亩,擅自挖掘河塘改变土地用途,造成20余亩农用地损毁。这个案子难度很大。一方面,为保障办案公平公正,涉黑案件属地检察机关需要回避;另一方面,案件还涉及土地性质面积认定、土地修复方案制定和组织开展生态修复等一系列专业问题,指定谁异地办理该案就成了摆在领导面前的一道难题。大家首先想到的就是邱萍。打电话征求她意见时,她不假思索地答应承办案件。她还汇报了几点办案思路和想法,得到了领导的高度认可。

办案过程中,邱萍为了查明土地性质、面积和解决修复方案的问题,多次前往案发地开展调查走访,反复与自然资源部门沟通协调土地专业问题,最终成功起诉全市首例也是目前唯一一例涉黑刑事附带民事公益诉讼,诉请判令彭某公开赔礼道歉并对受损土地复垦,获法院判决支持。邱萍还另案办理了行政公益诉讼案件,依法向属地综合执法局、资规局、属地乡镇等行政机关发出检察建议,督促其履职整改。很快,综合执法局联合乡镇政府对围墙进行拆除,资规局积极组织对土地开展复垦,该案办理获得圆满成功。

她在办理公益诉讼案件过程中能够始终孜孜不倦、勇于开拓创新,是因为她有一颗勇敢和为民的心。相信她在未来的检察工作中,一定能够坚守这份初心,一定能够继续履行好检察工作使命,一定能够持续开拓创新,以更大、更新的贡献助力检察工作现代化。